2025.04.10

JGU

作新学院高校ゲートボール部&水都国際門球部、三重県のジュニアプレーヤーと合同交流会を開催

学校や指導者、三重県ゲートボール連合会などが運営をサポート

栃木県の作新学院高等学校ゲートボール部と、大阪府立水都国際中学・高等学校の門球部が、3月27日(木)に三重県伊賀市のしらさぎ運動公園を訪れ、地元のジュニア中心のチーム「E・フォース」と「松阪キャマラーズ」との合同交流会を開催しました。

この交流会は、昨年の全国ジュニアゲートボール大会に出場した作新学院高校と、水都国際門球部によって企画されたもので、会場を模索する中、同大会で優勝したE・フォースの本拠地である三重県伊賀市での開催が実現しました。また、昨年の全国高等学校選手権大会で優勝した三重高校のメンバーが所属する松阪キャマラーズも参加し、総勢27名のジュニアプレーヤーが集まりました。

「ジュニア世代の普及には、同世代との交流や対戦を通じて切磋琢磨することが重要ですが、栃木県内にはジュニアプレーヤーが少ないため、積極的に県外での交流を行っています」(作新学院高校ゲートボール部顧問教諭・岩田良文先生)

栃木県の作新学院高等学校ゲートボール部

大阪府の水都国際門球部

三重県のE・フォース

三重県の松阪キャマラーズ

当日は、三重県ゲートボール連合会の役員やスタッフ、各学校の部顧問や指導者、和歌山県のユースプレーヤーのほか、日本ゲートボール連合(JGU)の役職員も視察を兼ねて参加。開会式には伊賀市スポーツ協会の中井洸一会長も出席されました。

午前中は、全国ジュニア大会での優勝経験を持つ作新学院高校とE・フォースによる練習方法の紹介と体験会が実施されました。

作新学院高校ゲートボール部は週5日・各2時間の練習を行っており、正面タッチ・通過タッチ・送り球などの基本技術を反復練習する「サーキット練習」を採用。限られた時間内で多様な打撃ができるよう工夫されたメニューです。

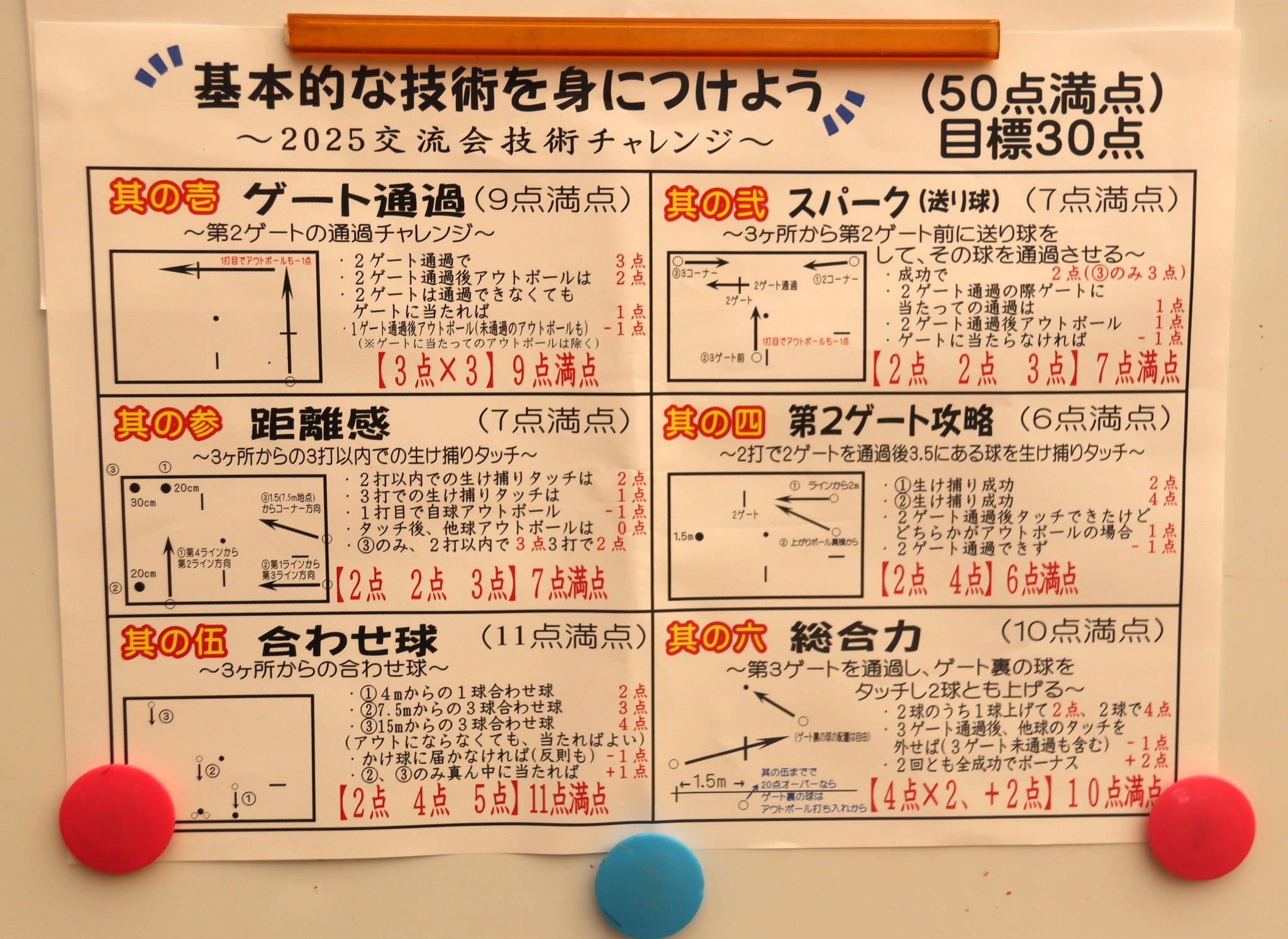

一方、E・フォースでは、週2〜3回の練習の中で、「基本的な技術を身につけるための6種類のチャレンジメニュー」に取り組み、目標点数を設定。ゲーム感覚で楽しみながら技術を習得し、成長を数字で実感できる仕組みとなっています(内容は下写真参照)。

それぞれの練習方法を教え合いながら実践する場面も多く見られ、とくに一昨年6月に創部した水都国際門球部の生徒たちにとっては大きな学びの機会となったようでした。

それぞれの練習方法を実践

E・フォースの練習メニュー

昼休憩をはさんだ午後の部では、さらに交流を深めるため、参加者をシャッフルして混成5チームを編成。まずは競技から少し離れて、伊賀市にちなんだ「レーザー手裏剣バトル」がチーム対抗で行われ、会場は笑顔に包まれました。

手裏剣を投げるような動きで赤外線を発射し、相手チームのセンサーに命中させて得点を競い合う「レーザー手裏剣バトル」

レーザー手裏剣に命中されないように隠れる子どもたち

その後、シャッフルチームによる25分間ゲームを各チーム2試合、続いて元のチームに戻り、通常の30分間ゲームを各チーム2試合実施して、交流会は盛況のうちに幕を閉じました。

試合後、ジュニアプレーヤーからは「年齢の近いお兄さん・お姉さんに教えてもらい、気軽に相談できた」「作戦の立て方に関西と関東で違いがあることを知り、ゲートボールの奥深さを実感した」「全国に仲間ができてうれしい」などの感想が聞かれました。

また、顧問の先生方からも、次のような声が寄せられました。

「ジュニア育成には同年代同士の交流が不可欠で、年に1回の全国大会だけでは足りません。今後もこのような交流の機会を積極的に設け、新たにゲートボールに取り組む学校の励みになればと考えています」(作新学院高等学校・岩田先生)

「『社会に貢献する共創力をみがく』という本校の教育目標のもとで展開している様々な活動と、ゲートボールが持つ“多様な世代や地域とつながることのできる競技”という魅力は、非常に親和性が高いと感じています。今回のような他地域との交流を通じて、その可能性をますます実感しています。今後は、“国際”の名を冠するチームとして、各国・地域ゲートボール団体のご協力も得ながら、海外のチームとも積極的に交流し、活動の幅をさらに広げていきたいと考えています」(水都国際門球部顧問教諭・濱野天司郎先生)

JGUでは、今後もジュニア世代の交流を推進し、全国の学校やチーム、各都道府県ゲートボール団体をつなぐことで、ジュニア普及の活性化を図っていきます。